cancer

がんの診療

cancer

当院の腫瘍科について

当院の腫瘍科は、犬・猫などの伴侶動物に対するがん診療を専門に行う診療科です。

がんはペットの高齢化に伴って増加しており、犬・猫における死亡原因の上位に挙げられる、極めて重要な疾患です。

私たちは、がんの診断や治療だけでなく、「その子にとって本当に良い選択は何か?」を常に問い続けながら、飼い主様と共に最善の医療を選択することをモットーとしています。

当院の大きな強みは、腫瘍学に精通した専門医が在籍していることです。専門医は、最新の研究に基づく知識と豊富な臨床経験をもとに、正確な診断と最適な治療法を選択。腫瘍の種類や進行度に応じて、外科手術・化学療法(抗がん剤)・放射線治療・分子標的薬・緩和ケアなど、多様な治療法を組み合わせた集学的治療を提供できる体制を整えています。

また、当院では腫瘍の早期発見・早期治療にも力を入れており、定期健診や画像診断などのスクリーニング体制も充実。飼い主様が「何となく元気がない」「しこりに気づいた」といった小さな異変に気づいた時、すぐにご相談いただける環境をご用意しています。

診療にあたっては、動物の病状だけでなく、年齢・全身状態・性格・生活スタイル・ご家族の意向まで総合的に評価し、オーダーメイドの治療プランを立案します。治療の目的も、根治を目指すものから、生活の質(QOL)を守る緩和ケアまで幅広く対応し、飼い主様と一緒にその子にとって最適な選択肢を考えていきます。

さらに、腫瘍の治療は決して動物だけの問題ではありません。私たちは、飼い主様への情報提供と丁寧な説明を非常に重視しています。腫瘍の種類・進行度・治療法・予後、また治療中に想定される副作用や注意点についても、専門用語を避けて分かりやすくご説明し、ご家族全体で安心して治療に臨めるようサポートいたします。

動物たちが一日でも長く、そして快適にご家族と一緒に過ごせるように。当院スタッフ一同、最善の医療と寄り添うケアの両立を目指して取り組んでいます。腫瘍が疑われる場合や不安がある場合は、ぜひお気軽に当院の腫瘍科までご相談ください。

腫瘍とは?

体の表面や体内にできるいわゆる”しこり”を腫瘤と呼びます。その中で、細菌などの感染によるものや、正常な組織が増殖したもの(過形成・肥厚など)など以外のしこりを腫瘍と呼びます。

腫瘍には良性腫瘍と悪性腫瘍(癌・肉腫など)があります。良性腫瘍では、転移することがなく、大きくなる速度もゆっくりです。しかし、悪性腫瘍では、一般に増大速度が速く、周囲の組織に浸潤し、 肺などに転移することもあります。

このため、治療を開始する前にしっかりとした診断を行うことが重要です。

当院の腫瘍科医療チームについて

当院の腫瘍科では、腫瘍疾患に特化した専門知識と臨床経験を有する腫瘍科認定医を中心に、チーム医療を実践しています。

腫瘍の診療は診断から治療、再発予防、緩和ケアに至るまで非常に幅広く、ひとつの専門領域だけで対応することは困難です。

そこで当院では、獣医師、動物看護師、画像診断・病理診断の専門家、栄養管理担当、リハビリスタッフなどが一丸となり、動物ごとの状態や個性に合わせた最適な医療を提供しています。

専門獣医師による高度な医療提供

当院の中心となる腫瘍科獣医師は、大学病院や専門機関での臨床経験が豊富な腫瘍科認定医です。

常に最新の腫瘍学の研究や治療技術を取り入れ、難易度の高い外科手術、抗がん剤治療、放射線療法、そしてそれらを組み合わせた集学的治療においても高い専門性を有しています。

学会や研究会への積極的な参加を通じ、治療の質の向上にも日々努めています。

腫瘍科専門医

獣医腫瘍科認定医Ⅰ種

日本獣医がん学会 評議員・認定委員会委員

保坂 創史

経歴

- 2004年4月-2011年3月 麻布大学附属動物病院 腫瘍科専科研修医

- 2011年4月-2014年3月 日本大学大学院獣医学研究生(放射線研究室)

- 2014年4月-麻布大学獣医学部生理学第二研究室 大学院研究生

- 2016年4月-麻布大学動物病院小動物研究室 大学院研究生

- 2020年4月-2024年3月 麻布大学獣医学科放射線学研究室 大学院研究生

学会発表・症例報告 ※単著・共著含む

- DICを併発した消化管型リンパ腫の猫の1例

- 再発後の拡大切除により2年以上完治している猫の下顎扁平上皮癌の1例

- 化学療法でのコントロールが困難であった多中心型リンパ腫に対し緩和的放射線照射を行った犬の3例

- 緩和的膀胱部分切除とピロキシカム・カルボプラチンにより1年間良好なQOLを維持した膀胱移行上皮癌の犬の1例

- 骨盤腔内の骨肉腫に対し緩和的に恥骨切除と放射線治療を行い、QOLが向上した犬の1例

- 挿管困難な症例に対するベンチレータの応用

執筆・論文・翻訳 ※単著・共著含む

- 放射線治療について 総論

- 放射線治療について 総論2

- 感染性皮膚疾患の検査法〈第6回〉皮膚感染症と皮膚腫瘍—鑑別と二次感染—

- 犬の肥満細胞腫154例の臨床的研究

- BSAVA 小動物腫瘍

- 小動物臨牀腫瘍学の実際

- Local Treatment for Canine Well-differentiated Maxillary and Mandibular Fibrosarcoma : 31 cases (1998-2007)

- Retrospective study of canine nasal tumor treated with hypofractionated radiotherapy.

- Clinical efficacy of recombinant canine interferon-gamma therapy in dogs with cutaneous epitheliotropic T-cell lymphoma

- 緊張性気腹症を呈した空腸リンパ腫の猫の1例

動物看護師の専門的なサポート体制

腫瘍科は獣医師だけでなく愛玩動物看護師たちと一緒にチーム医療で対応致します。当院の愛玩動物看護師たちは診察や手術の補助に加え、入院中の動物たちの心身に寄り添ったケアを徹底し、安心・安全な治療環境を提供しています。

当院のスタッフの多くが腫瘍疾患に関する基礎知識を共有しており、飼い主様のご来院時の不安軽減やスムーズな対応にも力を入れています。

診断精度と多職種連携の強み

正確な診断は的確な治療方針を決定する上で欠かせません。当院では、CTや超音波などの高度画像診断装置を活用し、病理医による組織・細胞診断を通じて腫瘍の種類や悪性度、進行度を正確に評価。さらに、疼痛管理、栄養管理、必要に応じたリハビリなどにも専門スタッフが関与し、QOL(生活の質)を重視した医療の提供を実現しています。

一人ひとりに寄り添う医療体制

当院が大切にしているのは、「チーム全員が主治医」という意識です。職種を超えた情報共有を徹底し、どのスタッフも飼い主様と同じ方向を向いて動物たちを支える体制を構築しています。

「がんと診断されたが、何から始めればよいかわからない」「治療や副作用に不安がある」という方にも、丁寧でわかりやすい説明を心がけ、安心して治療に臨んでいただけるよう全面的にサポートします。

私たちは、動物たちが一日でも長く、穏やかにご家族と過ごせる未来を目指して、チーム全員で最善を尽くします。どんな小さなことでも構いません。腫瘍に関する不安や疑問がある場合は、ぜひお気軽に当院の腫瘍科医療チームにご相談ください。

当院での腫瘍科診療実績について

当院の腫瘍科では、これまでに数百件を超える犬・猫の腫瘍性疾患の診療を行っており、皮膚のしこり、乳腺腫瘍、肥満細胞腫、リンパ腫、肛門嚢腺癌、血管肉腫、鼻腔内腫瘍、骨肉腫、移行上皮癌(TCC)、メラノーマなど、多種多様ながんに対応してきました。

多様ながん症例への対応実績

診療対象となる腫瘍は、皮膚腫瘍・乳腺腫瘍・消化器系腫瘍・泌尿生殖器系腫瘍・骨腫瘍・リンパ腫など幅広く、一頭一頭の状態と家族の想いに寄り添った治療計画を提案しています。診断には最新の画像診断技術と病理検査を活用し、腫瘍の種類・悪性度・進行度を正確に評価。外科手術・化学療法・放射線治療・緩和ケアなどを組み合わせた集学的治療を行っています。

外科手術と化学療法の高度な実績

外科治療では、腫瘍の種類・部位・進行度に応じて根治を目指した切除手術から症状緩和の手術まで対応。経験豊富な外科医が、安全かつ精緻な手術を提供しています。

化学療法では、抗がん剤や分子標的薬を用い、副作用を最小限に抑えながら腫瘍の制御を目指す治療を実践。定期的な検査とモニタリングによって、副作用や効果を細かく評価し、QOL(生活の質)の維持に努めています。

放射線治療・緩和ケアも充実

放射線治療は、提携施設と連携しつつ、手術困難な腫瘍や転移病変にも対応可能な体制を整備。一部の鼻腔内腫瘍や骨肉腫などでは非常に有効な選択肢となっています。

また、根治が難しい進行性腫瘍や高齢の動物に対しては、疼痛管理や栄養管理を中心とした緩和ケアも重視。少しでも快適な時間を過ごせるよう、心身両面からのサポートを行っています。

他院からのセカンドオピニオンも多数

「治療は難しいと言われたけど、まだできることはないか…」

そんな不安を抱えてご来院される方も多く、当院ではセカンドオピニオンとしての診療も積極的に受け入れています。豊富な診療経験をもとに、諦めないための選択肢をご提案することを大切にしています。

学術的裏付けと自己研鑽

私たちは、日々の診療に加えて、腫瘍科認定医によるプロトコル管理や学会参加、論文発表などを通じて常に最新の知識と技術を吸収し、より高度な医療の実現を目指しています。

当院では、これからも多くの動物たちの「生きる力」を支えるために、腫瘍科医療の質と可能性を高め続けます。もし、がんの疑いがある、治療方針に迷っている、他院で断られてしまったなど、お悩みのことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。あなたと、あなたの大切なご家族の未来を、共に考えてまいります。

腫瘍科の専門医による診断・検査

当院の腫瘍科では、動物たちの腫瘍疾患に対して正確かつ迅速な診断を行うことを重視し、多角的で専門的な検査手法を組み合わせて診療を進めています。腫瘍の種類・進行度・転移の有無を正しく把握することは、最適な治療方針の立案や予後の改善に直結します。

1. 問診・身体検査:診断

診断の第一段階として、飼い主様から症状や生活の変化などの情報を丁寧にヒアリングし、全身の視診・触診・聴診を行います。腫瘍の有無や大きさ、硬さ、周囲組織との関係を確認することで、疑わしい部位の特定に繋げます。

2. 血液・尿・便検査:全身状態の把握

一般的な検査として、血液検査や尿検査、便検査を実施。これらの検査は、腫瘍による全身への影響(例:貧血、高カルシウム血症、臓器機能の低下など)を評価するうえで欠かせません。

3. 画像検査:腫瘍の広がりを可視化

しこりや内臓腫瘍の疑いがある場合には、レントゲン検査や超音波(エコー)検査を行います。さらに詳しく評価が必要な場合は、CT検査やMRI検査といった高度画像診断(※提携施設を含む)を用います。特にCT検査は肺転移や骨への浸潤など、内部の腫瘍評価に非常に有効です。

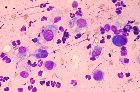

4. 細胞診:低侵襲で迅速な初期評価

細胞診(さいぼうしん)は、犬や猫のしこりに対して最初に実施されることが多い、負担の少ないスクリーニング検査です。この検査では、しこりや腫瘤に対して細い注射針を刺し、その中に取れてきた細胞を顕微鏡で観察します。注射針を使うため痛みや出血は最小限で済み、多くの場合、麻酔も不要です。比較的短時間で実施でき、動物にもご家族にもストレスの少ない方法として広く用いられています。

細胞診により、「ただの感染や炎症による腫れなのか」「良性の腫瘍なのか」「悪性腫瘍が疑われるのか」といった情報が得られます。また、腫瘍の種類によっては、細胞診だけで診断が確定することもあり、初期の判断材料として非常に有用です。

当院では、獣医腫瘍科Ⅰ種認定医が細胞の特徴を丁寧に評価し、的確な診断と治療方針の策定を行っています。

5. 病理組織検査:確定診断と悪性度の判定

通常、専用の少し太い注射針などの器具を使って行います。 細胞診検査よりも多くの組織が採取できますので、 良性・悪性の鑑別や、その種類まで、より高い精度での診断が期待できます。ただし、腫瘍のすべてを見るわけではないので、100%の診断精度は期待できません。 しかし、全身麻酔をかけずに検査できる、比較的リスクが低く、有用な検査です。

手術前に、 あらかじめ腫瘍の種類がわかっていれば、手術の方法や範囲の決定、その予後の把握まで、ある程度推測することができます。

6.総合判断

上記の検査を行って、初めて、どのような治療法が、患者さんにとってベストなのかを判断して、飼い主様と治療方針について、ご相談させていただきます。

たとえば、体の表面にがんが見つかり、簡単に手術ができるケースがあったとします。しかし、すでにそれが肺に転移しているようなことがあれば、全身麻酔をかけて、手術を行うのは得策でない場合もあります。(がんから出血して、生命の危険を及ぼしているような場合は別ですが・・・)

このように、がんの診断には多くの情報が必要です。そのためには多くの検査が必要となります。中途半端な検査では、中途半端な診断・治療しかおこなえません。

大切なご家族に最適な治療をおこなうためには、多くの検査が必要となりますことをご理解ください。

当院での腫瘍治療の流れ

当院の腫瘍科では、動物たちとそのご家族にとって「納得のいく治療」を提供することを大切にし、治療開始からアフターフォローまで一貫したサポートを行っています。以下は、当院で腫瘍診療を受けていただく際の基本的な流れです。

1. 初診・ご相談(問診)

まずは飼い主様から動物の生活習慣や症状の変化、しこりの発見経緯、これまでの治療歴などを詳しくお伺いします。どんな些細なことでも構いませんので、不安に思われる点は何でもご相談ください。

2. 身体検査と初期評価

獣医師が全身の状態を確認し、しこりの大きさや位置、リンパ節の腫れ、痛みの有無などを丁寧にチェックします。これにより、次に必要な検査や診断の方針を決定します。

3. 各種検査の実施(血液・画像・病理)

腫瘍の種類・大きさ・進行度・転移の有無を正確に評価するために、以下のような精密検査を行います。検査は動物への負担を最小限に抑えつつ、正確な診断を目指して行います。

- 血液・尿検査:全身状態や腫瘍による代謝異常を評価

- 画像診断(レントゲン、エコー、CT、MRI):腫瘍の広がりや転移の確認

- 細胞診・組織生検:腫瘍の確定診断と悪性度判定

4. 診断結果のご説明と治療方針のご提案

検査結果をもとに、腫瘍の種類やステージ(進行度)を明確に説明し、以下のような選択肢をご提案します。それぞれの治療の目的・効果・副作用・治療期間・費用についても、わかりやすく丁寧にご説明いたします。不安な点があれば、何度でもご質問ください。

- 外科手術

- 化学療法(抗がん剤)

- 放射線治療(連携施設にて実施)

- 緩和ケア(疼痛管理・栄養管理など)

5. 治療の実施と経過観察

治療方針にご同意いただけましたら、動物の体調や病状に応じて治療を開始します。通院または入院による治療となり、治療中も状態を綿密にモニタリングしながら必要に応じて内容を調整していきます。

6. 再診・定期的なフォローアップ

治療後も、再発や転移の早期発見・体調管理のために定期的な再診を実施します。定期的な診察や検査により、変化を見逃さずに対応します。

7. 緩和ケア・終末期ケアへの対応

根治が難しいケースや高齢動物の場合には、QOL(生活の質)を大切にした緩和ケアをご提案します。疼痛管理・食事支援・精神的ケアなど、その子らしく穏やかに過ごせる時間を支える医療をご提供します。

当院では、「情報提供と選択肢の提示」を徹底し、飼い主様が安心して判断・選択できる環境を整えています。腫瘍と診断された時の不安を少しでも軽減できるよう、全スタッフが一丸となってサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

腫瘍(がん)の早期発見の重要性 〜気づくことから始まる健康管理〜

腫瘍(がん)は、早期に発見することで治療効果が大きく変わる病気です。しかし、動物たちは本能的に不調を隠す傾向があり、明らかな症状が現れたときにはすでに進行している場合も少なくありません。だからこそ、飼い主様の日々の観察と定期的な健康診断が何よりも重要です。

日常生活で気をつけたいサイン

動物たちの「いつもと違う」にいち早く気づくことが、腫瘍の早期発見につながります。以下のような変化や症状が見られたら、早めにご相談ください。

変化

- 食欲の変化:急に食欲がなくなったり、逆に異常に食欲が増したりする場合

- 体重の変化:明らかな理由もなく体重が減少したり、増加したりする場合

- 元気の消失:以前に比べて元気がなく、ぐったりしていることが多い場合

- 排泄の変化:排便や排尿の回数や量、色、臭いに変化が見られる場合

- 咳や呼吸の変化:咳をするようになったり、呼吸が苦しそうだったりする場合

- 嘔吐や下痢:頻繁な嘔吐、下痢が続く場合

- しこりや腫れ:体の表面や皮下に、今までなかったしこりや腫れが見つかった場合

- 皮膚の変化:皮膚の色が変わったり、脱毛したり、かゆがったりする場合

- 跛行:足を引きずったり、痛がったりする様子が見られる場合

- その他:鼻血、目の異常、神経症状など、普段と違う様子が見られた場合

症状

- 体にしこりや腫れができた

- 食欲や元気がなくなった

- 理由のない体重の増減

- 嘔吐や下痢が続いている

- 咳や呼吸が苦しそう

- 鼻血・目の異常・神経症状が見られる

- 排泄の状態(回数・色・臭いなど)に変化がある

- 皮膚に脱毛・かゆみ・色の変化がある

- 足を引きずる、痛がる様子がある

これらの症状は、腫瘍以外の疾患でも起こり得ますが、「念のための受診」が早期発見につながる第一歩です。

定期的な健康診断のすすめ

動物たちは人間よりも速いスピードで年を取ります。特に7歳以上の高齢期に入った動物たちは、半年に1回以上の健診が推奨されます。当院では以下のような検査を組み合わせて、がんのスクリーニングを行っています早期発見によって、治療の選択肢が広がり、副作用を抑えながら負担の少ない治療を行うことが可能になります。

- 身体検査(しこりの有無、リンパ節の状態など)

- 血液検査・尿検査(腫瘍による全身への影響確認)

- 画像診断(レントゲン・超音波・必要に応じてCT・MRIなど)

- 細胞診・組織生検(がんの種類・悪性度を判断)

当院では、「早く見つけて、早く向き合う」を合言葉に、がんの早期発見と治療に取り組んでいます。飼い主様と動物たちが、より長く、より快適に一緒に過ごせる時間をサポートすることが私たちの使命です。気になる症状や不安があれば、どうぞお気軽にご相談ください。私たち腫瘍科の専門スタッフが、丁寧にお話を伺い、最善の対応をご提案いたします。